Los historiadores siempre tratamos de encontrar coherencia y racionalidad en lo que estudiamos, darle un sentido al pasado. ¿Pero qué pasa si lo que tratamos de interpretar simplemente no tiene sentido?

Fernando Bravo López

Universidad Autónoma de Madrid

Seguro que recuerdan la escena: Alvy Singer (Woody Allen) y Annie Hall (Diane Keaton) esperan en la cola del cine. Justo detrás de ellos, un señor ilustra en voz alta a su acompañante acerca de la opinión que le merece la obra de Federico Fellini, Samuel Beckett y Marshall McLuhan. Alvy no puede más, está de los nervios: no soporta que alguien, en su misma oreja, difunda de esa manera sus opiniones: “Este tipo va a hacer que me de un soponcio” —dice—; “pues no le escuches” —le responde Annie—. El señor sigue a lo suyo, y Alvy finalmente estalla: en un aparte, se dirige al espectador exponiendo su queja. El hombre, molesto, interviene: “Estamos en un país libre, ¿no?”; pero Alvy, nervioso, le suelta: “¿No le da vergüenza pontificar así?, ¿qué sabe usted sobre Marshall McLuhan? ¡Usted no sabe nada de Marshall McLuhan!”. Pero resulta que el señor es profesor en la Universidad de Columbia y cree que sus opiniones sobre esos temas “tienen gran validez”. Alvy, a pesar de todo, no se deja amedrentar y le responde: “¿Con que sí, eh? Pues qué bien, porque tengo al señor McLuhan aquí al lado”. Y, efectivamente, por casualidad por allí estaba escondido el aludido, que deja de piedra al experto: “Usted no sabe nada de mi obra. En su boca mis ideas suenan a falacias…”. Alvy, satisfecho, se dirige de nuevo al espectador: “Amigos míos, si la vida fuese así…”.

Lo cierto es que la vida muchas veces es así. Seguramente no ocurre en las colas de los cines, pero los músicos, los actores, los pintores, los directores de cine, los científicos de todas las ramas del saber, y, en realidad, todo el que hace algo en su día a día, está acostumbrado a ver sus obras y sus actos analizados por los demás, interpretados con arreglo a su criterio. Y muchas veces los autores de tales obras consideran que han sido malinterpretados y se quejan, difunden sus propias réplicas y se defienden. En ocasiones eso degenera en interminables polémicas que muy pocas veces llevan a nada.

En la escena de Annie Hall está implícita la idea de que el autor de una obra es la última autoridad sobre ella, y que es el único capaz de determinar sin lugar a dudas cuál era su sentido (o su sinsentido: véase la nota más abajo). Después de todo, el autor la realizó, por lo que sabrá por qué lo hizo y qué quería decir cuando expresó lo que expresó en ella. Así que es suficiente con preguntarle y llegaremos a la interpretación correcta, y, de paso, pondremos en su sitio a algún crítico desorientado.

¿Pero qué pasa si ese autor murió hace años, cientos, miles de años? Los historiadores tenemos una ventaja en esto, claro. Ninguno de nosotros espera que Rodrigo Jiménez de Rada, Averroes, Maimónides o don Juan Manuel se levante de su tumba para protestar por lo que decimos de sus obras; así que por ese lado estamos tranquilos. Sin embargo, está el resto de historiadores, filólogos y filósofos, que pueden protestar y decirnos que estamos totalmente equivocados cuando interpretamos la obra de esos autores. Pero si, en abstracto, nos limitamos sólo a juzgar la validez de nuestras opiniones frente a las suyas —y no tenemos en cuenta las consecuencias profesionales o personales que puede conllevar el mantener interpretaciones contrarias a las hegemónicas—, ¿importa demasiado lo que digan? Después de todo, ¿no pueden estar también ellos malinterpretando la obra de esos autores? ¿Quién va a decidir que una interpretación es más correcta que otra? ¿Quién tiene la última palabra? Éste, como comprenderán, es un problema, un problema muy gordo. Porque, quien dice una crónica o un tratado filosófico, dice un edicto, una ley, o una decisión política. ¿Cómo saber cuál fue la intención del rey, del político, del arzobispo, sultán o emir que la tomó? ¿Qué intención tenían cuando decidieron hacer lo que hicieron?

Lo primero que debemos determinar aquí es si la intención verdaderamente importa, porque podemos pensar: “Hicieron lo que hicieron, y punto, ¿qué más da el porqué?” Y, en cierto sentido, es verdad: ¿Qué más da el porqué? Pero eso, en realidad, depende de lo que queramos investigar. Desde luego, si lo que estudiamos es el efecto de la legislación arancelaria sobre la industria textil, da bastante igual conocer cuáles fueron las razones que llevaron al político de turno a aprobar esa legislación. Si estamos analizando un escrito por su valor estético, tampoco importa mucho por qué fue realizado. Tampoco nos interesaría mucho saber cuáles fueron las intenciones de un autor si lo que quisiéramos analizar fuese la cuestión de cómo su obra fue entendida o recibida por el público. Puede que el autor quisiera decir “X”, pero si el público entendió “Y”, nos interesa conocer “Y”, y lo que el autor quiso decir nos da bastante igual. Pero si, por el contrario, estamos estudiando a un político o a un escritor en concreto, como personaje histórico —si nos interesa conocer su pensamiento y personalidad—, nos importará mucho entender por qué hizo lo que hizo. E, igualmente, si estamos estudiando cuáles son las ideas que se transmiten en una crónica o un tratado filosófico, nos interesará mucho saber cuál fue la intención con la que el autor dijo lo que dijo en su obra.

Así pues, suponiendo que el porqué importe, ¿cómo conocerlo? Podemos determinar —y la mayoría de las veces provisional y parcialmente— lo que hizo tal o cual persona, el hecho en sí, ¿pero podemos darle un sentido? Esto, no sé si lo estarán viendo ya, nos lleva directamente a cuestionar nuestra capacidad para encontrar un sentido, no sólo en la historia, sino también en nuestra vida diaria: ¿cómo saber por qué hacen las personas las cosas que hacen?

Como hemos visto, Alvy Singer confiaba en que existía una solución sencilla: simplemente había que preguntar al autor: “¿Por qué hizo esto o aquello? ¿Cuál es el sentido de su obra, de esta guerra, de este asesinato, de este matrimonio…?” Bastaría con preguntarle y conoceríamos el porqué. Así que si, por ejemplo, un autor dice en el prólogo de su obra que la escribe por tal o cual cosa, ésa es la razón, el motivo; y lo que dice en su trabajo lo dice con la intención de lograr el objetivo que se propone, y no hay más que hablar. Pero lo cierto es que, como todos sabemos, el autor de una obra de arte, de una ley, de un asesinato, de un artículo como este, puede mentir, sobre todo si resulta que el efecto de sus palabras o de sus actos no es del agrado del resto de la gente. Todos conocemos casos de políticos que dicen: “Me han interpretado mal, han sacado de contexto mis palabras”. Y a veces es verdad… y a veces no. Siendo así, tampoco serviría de mucho que el fantasma de Averroes se nos apareciera para decirnos por qué exactamente dijo lo que dijo: ¿deberíamos creerle? Podríamos hacerlo, pero entonces nuestro juicio no se basaría en razón alguna, sino en la pura fe, y eso es justo lo contrario de hacer algo semejante a la ciencia.

Pero, si ni siquiera el propio autor nos puede dar seguridad acerca del sentido de sus actos, entonces, ¿cómo dar sentido a nada? ¿Encontramos sentido en lo que nosotros mismos hacemos? ¿No nos estaremos mintiendo a nosotros mismos cuando nos decimos que hacemos lo que hacemos por tal o cuál razón?

Para ser prudentes, deberíamos considerar el testimonio del autor como un indicio más entre los muchos que deberíamos acumular para tratar de darle un sentido a su obra, y aceptarlo si resulta ser coherente con el resto de indicios acumulados, o descartarlo en caso contrario. Así que lo único que está en nuestra mano es acumular indicios, cuantos más mejor; indicios que sean coincidentes, que den coherencia a una interpretación determinada, que inevitablemente siempre será provisional.

Los historiadores siempre tratamos de encontrar coherencia y racionalidad en lo que estudiamos, darle un sentido al pasado, porque partimos de la premisa de que ese sentido debe existir. Cuando no lo encontramos, nos culpamos a nosotros mismos: el sinsentido que percibimos no debe existir realmente, sino que lo percibimos por nuestra propia incapacidad: no habremos estudiado suficientemente la obra o el personaje en cuestión, no habremos acumulado suficientes datos o no tendremos la suficiente capacidad para entender. Pero véase que esa premisa nuestra no parece muy sólida, porque sabemos que en muchas ocasiones en los actos de la gente no hay coherencia, lógica, sentido. Así que, ¿qué pasa si lo que tratamos de interpretar simplemente no tiene sentido? ¿Cómo determinar que no lo tiene? Parece, en definitiva, que la seguridad que solemos mostrar cuando damos un sentido a las cosas es más ficción que otra cosa.

Pero lo cierto es que, aunque en realidad no tengamos una base suficiente para determinar el verdadero sentido de las cosas, en nuestra vida diaria hacemos como si la tuviéramos, y casi siempre funciona: cuando el semáforo se pone en verde interpretamos que podemos pasar, y funciona… las más de las veces. Y cuando no funciona decimos que no tiene sentido, que el orden se ha visto roto, que las reglas se han transgredido, que no ha sucedido lo que cabía esperar, que ha pasado algo anormal. Pero en este caso estamos ante un sistema de signos relativamente sencillo, con escaso margen para la interpretación —aunque puede haberlo para quien no conoce previamente el significado del código en cuestión—. Cuando el sistema de signos se complica, los sentidos que pueden darse a un mensaje pueden multiplicarse de manera desesperante. Piensen, por ejemplo, en los emoticonos que estamos habituados a recibir en nuestros teléfonos móviles. En esas ocasiones, aun cuando inevitablemente tendemos a darles un sentido, no podemos estar plenamente seguros de con qué intención fueron enviados. Y, en realidad, dependiendo del interlocutor y del momento, podemos darles el sentido que queramos. Nos hallamos entonces viviendo momentos de incomunicación real que tomamos por cordiales muestras de familiaridad.

Pero, en cualquier caso, para que hagamos ese tipo de interpretaciones con naturalidad, de forma casi automática, esperando que sean correctas, sin ni siquiera plantearnos si lo son o no, se necesitan años de aprendizaje, de aculturación, de aprehensión de un sistema de signos y significados. Pero cuando no tenemos eso, ¿qué pasa?

Todos conocemos películas que se basan en el sinnúmero de equívocos que se producen cuando un personaje determinado cambia de lugar, a un sitio o a un tiempo en el que todo es diferente, donde signos y significados cambian: un indígena amazónico que llega a París, un chico norteamericano de los 80 que viaja en el tiempo hasta finales de los 50, dos señores medievales que aparecen en la Francia de los 90… y, obviamente, no entienden nada, lo pasan fatal, pero resulta muy divertido —a veces, y sólo por un tiempo—.

Los historiadores, que casi somos como ese tipo de personajes, que intentamos entender un mundo que no es el nuestro, también podemos encontrarnos a veces en situaciones cómicas como ésas, solo que nadie con autoridad suficiente, ningún fantasma del pasado, va a decirnos: “Eso no es así”. Pero sabemos que para interpretar el pasado no podemos seguir utilizando el sistema de signos y significados que hoy nos sirven en nuestra vida diaria. Así que, ¿qué sistema usamos entonces?, ¿cómo determinarlo?, y ¿hasta qué punto es diferente del nuestro?, ¿cómo saber que lo que hoy nos parece normal lo era también hace siglos? En definitiva: ¿cómo interpretar el pasado? Para salvar esas dificultades los historiadores solemos echar mano de una palabra: “contexto”.

La verdad es que el contexto es ciertamente muy importante, tanto para el historiador como para cualquiera. Lo acabamos de ver con el caso de los emoticonos, y es algo que también tenemos muy en cuenta cuando utilizamos insultos: dependiendo del contexto —de a quién se dirigen y en qué circunstancias—, significan una cosa u otra. Así que es muy importante determinar en qué contexto se dicen o hacen las cosas para darles un sentido.

Pero cuando estamos hablando de contexto histórico, ¿a qué nos estamos refiriendo? Si estamos analizando una obra del siglo XIII, ¿qué contexto nos puede ayudar a entenderla? En el siglo XIII pasaron infinidad de cosas, y, aunque hasta nosotros ha llegado información de muy pocas de ellas, sigue constituyendo una multitud inabarcable de datos, que van desde los más generales y que damos por sentados —como el movimiento de translación de la Tierra—, hasta los más concretos —como la muerte de un personaje, o la subida del precio del trigo—. Así pues, ¿qué parte del contexto es históricamente relevante para la interpretación de lo que queremos interpretar? Buena parte del oficio del historiador consiste en determinar esto, así que, ¿cómo hacerlo? Tampoco aquí hay respuestas definitivas.

Para llevar a cabo esta tarea entran en juego, como en tantas cosas, las concepciones filosóficas, políticas, religiosas, etc., que cada uno tengamos: aquellas que tengan que ver con nuestra concepción de la naturaleza humana y de la sociedad.

Por ejemplo, desde algunos puntos de vista, lo más importante son las condiciones materiales en las que los seres humanos viven su vida diaria, puesto que, se piensa, esas condiciones determinan de una forma más o menos estricta lo que los homo sapiens piensan y hacen. Por lo tanto, el contexto relevante para la interpretación de una determinada obra —o de una decisión política, o de lo que sea— es el contexto socioeconómico: ¿subieron los precios cuando el autor escribía?, ¿hubo hambruna?, ¿una peste?, ¿a qué estrato social pertenecía? Ése es el tipo de preguntas que hay que responder. Desde otros puntos de vista, lo principal es el contexto político: ¿hubo guerras?, ¿quién gobernaba entonces?, ¿qué políticas se llevaron a cabo?, ¿qué poder tenía el autor? Otros consideran que lo importante es la relación del hecho con el proceso de construcción nacional. Otros, que lo relevante es el contexto simbólico, o el ambiente cultural, o el debate intelectual en el que una obra se inserta, el contexto lingüístico, las relaciones interétnicas y/o de género, las relaciones de poder… Otros consideran que, en diferentes medidas, y dependiendo del caso, todas o algunas de esas variables pueden resultar importantes. Todo depende, repetimos, de lo que cada historiador considere que es relevante en su interpretación del mundo, del ser humano y de la sociedad.

Pero debemos tener siempre presente que la adopción de un marco teórico u otro no es garantía de que la interpretación final a la que se llegue sea la correcta —nunca hay garantías—. Todos esos diferentes puntos de vista, en principio, si toman como punto de partida todos los datos conocidos y los usan de la manera correcta, pueden llegar a interpretaciones plausibles. Lo único que sería discutible sería el punto de vista mismo, el marco conceptual, teórico, ideológico, en el que esas interpretaciones se basan. Pero, dentro de los parámetros fijados por esos marcos, cada una de ellas podría ser correcta. Esto puede parecer desconcertante —y lo es—, pero lo cierto es que dos interpretaciones diametralmente diferentes pueden ser ambas correctas, entendidas dentro de su marco teórico.

¿Significa eso que la única forma que tenemos a nuestra disposición para elegir una interpretación u otra es determinar si concuerda o no con nuestro marco teórico, con cómo nosotros interpretamos el mundo, el ser humano y la sociedad? Bueno, en teoría y en igualdad de condiciones, sí, eso es lo que significa. Pero esto muy rara vez sucede —si es que sucede alguna vez—, por la sencilla razón de que el contexto nunca es abarcable en su totalidad y, por lo tanto, nadie, nunca, en la interpretación de unos hechos históricos, de una obra o de lo que sea, utiliza todos los datos conocidos. Así que, conociendo qué datos han sido utilizados por el intérprete, determinando si han sido interpretados con arreglo a la lógica y no a partir de razonamientos falaces, (casi) siempre se pueden encontrar interpretaciones mejores o peores. Repetimos: interpretaciones mejores o peores con arreglo a la razón, pero no la interpretación correcta, definitiva, la verdad última de las cosas. Esto es importante tenerlo en cuenta. Puede parecer poco, pero es lo único que tenemos.

Quizás podríamos describir lo que los historiadores hacemos realmente —si bien la mayoría de las veces inadvertidamente— diciendo que determinamos que el contexto que resulta relevante para interpretar un hecho, una obra, o lo que sea, es el contexto que nos permite darle un sentido —cualquier sentido— . Se establece así una extraña simbiosis entre contexto e interpretación, por la que la interpretación depende del contexto y el contexto de la interpretación.

A veces —y esto es lo que no debería pasar—, decidimos que el contexto históricamente relevante es precisamente aquél que nos permite interpretar las cosas con arreglo al marco teórico que nos resulta más preciado. Para evitarlo, lo que los historiadores honestos y fieles a su responsabilidad como científicos deberían hacer es estar dispuestos a aceptar como plausibles las interpretaciones que no concuerdan con el marco teórico con el que ellos se identifican, cuando esas interpretaciones demuestran estar más acordes con los datos conocidos, por muy contrarias que parezcan a su propio parecer sobre cómo deberían ser las cosas. Deben ser capaces de decir: “Esto no debería ser así, no concuerda con lo que yo pienso acerca de las cosas, pero todos los datos indican que, efectivamente, puede que sea verdad y yo esté equivocado, así que lo aceptaré, de momento”. Y al contrario: deberían ser capaces de rechazar aquellas interpretaciones que, a pesar de concordar a la perfección con sus marcos teóricos, demuestran no ser coherentes con los datos conocidos. Deberían, pues, ser capaces de decir: “Esta interpretación me viene que ni pintada, confirma todo lo que pienso acerca de las cosas, pero está ciertamente falta de base, así que muy posiblemente esté equivocada y la rechazaré, al menos por el momento”.

Así que interpreten ustedes lo que quieran, pero no dejen de hacerlo —no podrán: pocas cosas hay tan humanas—. Y, si no encuentran un sentido, recuerden:

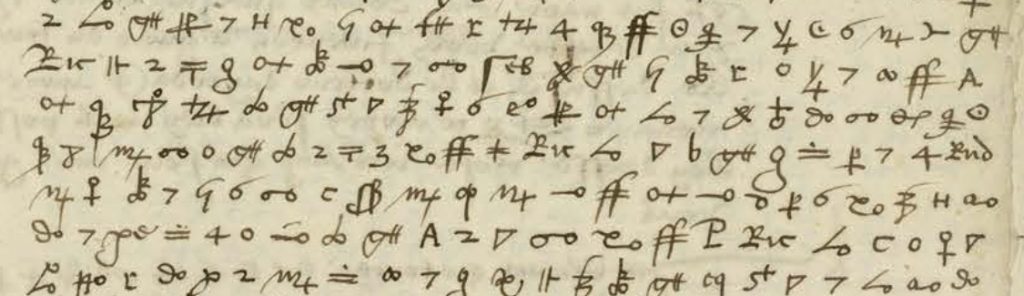

Para ilustrar un poco la dificultad con la que nos encontramos, en un próximo artículo abordaremos la cuestión de la interpretación de uno de los episodios más atractivos de la Historia gótica del arzobispo don Rodrigo Jiménez de Rada: un episodio de traición, ira, miedo y venganza contenida. Esperen y verán.

Nota:

Lo cierto es que, como podrán comprobar en el video que hemos insertado, en la versión original de la escena de Annie Hall el sentido de la intervención de Marshall McLuhan parece ser más enrevesado. De hecho, el autor dice algo bastante diferente a lo que el doblador en castellano le hace decir: no dice “En su boca mis ideas suenan a falacias”, sino “You mean my whole fallacy is wrong”. McLuhan, según esto, no parece reivindicar su autoridad sobre el sentido correcto de su obra, sino su autoridad sobre su sinsentido. La traducción correcta sería algo así como: “usted quiere decir que todas mis absurdidades están mal”.

Para ampliar:

- Culler, Jonathan, Breve introducción a la teoría literaria, 2ª ed., Barcelona: Crítica, 2004, esp. pp. 82-86.

- Ronald Dworkin, “Is There Truth in Interpretation? Law, Literature and History” (2009):

- Eco, Umberto, Los límites de la interpretación, Barcelona: Lumen, 1992.

- Eco, Umberto et al., Interpretación y sobreinterpretación, 2ª ed., Cambridge y Madrid: Cambridge University Press, 1997.

- Skinner, Quentin, “Significado y comprensión en la historia de las ideas”, Prismas, nº 4 (2000), pp. 149-191.

- —, “Motivos, intenciones e interpretación”, Ingenium, nº 1 (2009), pp. 77-92.

- —, “Belief, Truth and Interpretation” (2014):