La breve historia del mudejarismo granadino, repleta de contradicciones y conflictos, dio paso a comienzos del siglo XVI al problema morisco, que se prolongó hasta la segunda mitad de la centuria

Rafael G. Peinado Santaella

Universidad de Granada

La conquista del emirato nazarí de Granada supuso la incorporación a los reinos peninsulares gobernados por los Reyes Católicos de un volumen de población musulmana que duplicaba como mínimo al que hasta entonces vivía bajo dominio cristiano, pues rondaría entre 200.000 y 300.000 habitantes. Por ello y con razón, Ángel Galán Sánchez, uno de los mejores y más agudos conocedores del mudejarismo granadino, calificó en su día al nuevo reino castellano como una «inmensa morería».

Para controlarla, el Poder castellano se valió de los modelos que venían aplicándose desde los últimos años del siglo XI. Más allá de la revuelta de los mudéjares andaluces y murcianos en 1264, los musulmanes que vivían entre los cristianos casi nunca fueron objeto de acciones violentas similares a las que padecieron las comunidades judías, pero sí vivieron segregados o acantonados en barrios diferenciados. Incluso cuando el antisemitismo alcanzó el paroxismo de la expulsión de los hebreos hispanos en marzo de 1492, los Reyes Católicos firmaron sendas cartas, en diciembre de 1493 y abril de 1497 respectivamente, para acabar de raíz con las murmuraciones que corrían sobre una pronta expulsión de los mudéjares y para acoger en los reinos de Castilla a los que habían sido expulsados del vecino reino de Portugal.

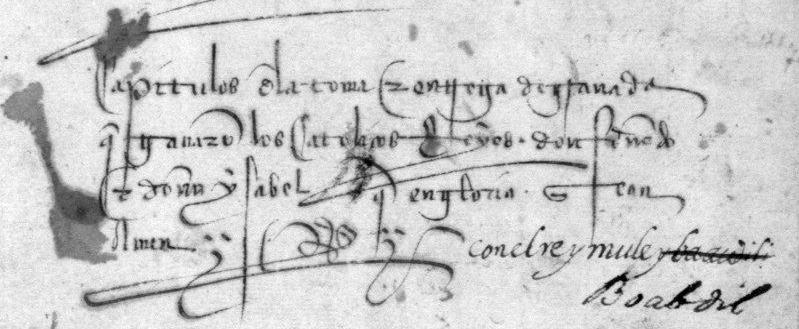

A las alturas del último año indicado, sin embargo, la situación de los antiguos súbditos nazaríes había empeorado notablemente y se alejaba la posibilidad de coexistencia que alimentaron las capitulaciones firmadas durante el decenio de la guerra de conquista. La historia del mudejarismo granadino fue la historia de una coyuntura convulsa muy alejada la «edad de oro de paz y prosperidad» (Helen Nader). Parece más certero definirla con las palabras que el morisco Alonso Núñez pronunció cuando, a finales de 1556, fue requerido a declarar en un pleito como testigo judicial. Entonces evocó la «Granada ganada por los reyes de gloriosa memoria don Hernando e doña Ysabel, de gloriosa memoria», como «estando entre paz e guerra antes de la conversión general de la dicha çiudad e su tierra e Vega». Ciertamente, dicha coyuntura estuvo presidida desde sus inicios por la contradicción resultante de los criterios objetivos dictados por la lógica militar y fiscal de la Corona y los subjetivos que se derivaban de una ideología pensada para la guerra e inservible para la paz.

Para rentabilizar la conquista del emirato, que había vaciado las arcas de la Hacienda Real, los reyes apoyaron desde un primer momento la permanencia de los mudéjares. Era una elección muy alejada de los presupuestos maximalistas y propagandísticos de la reintegratio Hispaniae que, por citar sólo dos de sus mejores ejemplos expositivos, vociferaron ante el senado cardenalicio romano, entre 1490 y 1497, Bernardino López de Carvajal y Pere Boscà. Según ellos, la resolución de los setecientos años de «gran afrenta para el Crucificado» significaba no sólo «recuperar unas posesiones ancestrales», sino también «aumentar la religión» e incluso perseguir al mahometano «mientras huye a África», adelantándose en este último deseo a lo que luego ordenara la reina doña Isabel en su testamento («e que no cesen de la conquista de África»).

Las capitulaciones sólo recogían la primera exigencia, pero no la segunda ni, por supuesto, la tercera. Con una dosis creciente de generosidad, y mediante una iniciativa que fue pasando de las comunidades musulmanas a la propia Corona, aquellos pactos respetaron las creencias, las propiedades y las costumbres de los vencidos, pero también el «duro fisco de los emires» (Miguel Á. Ladero Quesada), cuya herencia se atribuyó la Hacienda Real. Los nuevos súbditos castellanos aceptaron continuar padeciendo uno de los yugos más pesados que podría haberlos inclinado a cambiar de señor. Esa evidente contradicción tal vez quepa explicarla atendiendo a otras circunstancias, como el coste del viaje al exilio o las condiciones que muchos de quienes eligieron esta solución sufrieron en su destino norteafricano (hambre, carestía y peste), hasta el punto de que no pocos regresaron y otros manifestaron su intención de hacerlo: «Si el señor de Castilla viniese hasta aquí iríamos a rogalle que nos llevase a su país», leemos en la fetua de un jurista magrebí, que no dudó en aconsejar a sus correligionarios que la emigración era un deber religioso para todo musulmán que viviese bajo dominio cristiano. También en el islam, por tanto, la especulación teórica se separaba de la práctica.

De la voluntad de permanecer y de la intención de retener se derivó una distribución del espacio muy desfavorable en términos cuantitativos para los 40.000 repobladores que se instalaron sólo en una quinta parte del territorio del emirato. Pero no en términos cualitativos. Las franquicias fiscales que la Corona concedió a los repobladores, para hacer más atractiva su llegada, fueron compensadas por los impuestos nazaríes que siguieron tributando los mudéjares, a los que pronto hubieron de sumar otros nuevos destinados a la defensa costera o por razón de servicios extraordinarios a la Corona. Además, a los nuevos vecinos cristianos se les reservaron las zonas más llanas y cerealistas, así como el control de los núcleos urbanos.

La excepción a esa regla ordenadora del territorio vino dada nada más y nada menos que por la capital gentilicia del reino y su fértil Vega. Resultado de las capitulaciones de 1491, la particularidad granadina exigió la organización de un cordón de seguridad constituido por la guarnición de la Alhambra, por la isla de poblamiento cristiano que, en la Vega, fue la nueva villa de Santa Fe y por las antiguas villas fronterizas de los Montes. Los mudéjares granadinos, por mor de lo capitulado, quedaron exentos de pechar durante los tres primeros años siguientes a la entrega de la ciudad, de modo que, hasta 1495, Granada conoció también en este punto una situación radicalmente distinta a la del resto del reino: mudéjares no tributarios y compradores de tierra y cristianos carentes de franquicias y vendedores. Es decir, pronto desertores de una empresa repobladora que además estuvo viciada por la «exquisitez defraudadora» de los «principales» castellanos. Estos, en efecto, no respetaron el derecho preferente de compra que los reyes se atribuyeron respecto de los bienes de la familia real nazarí o se aprovecharon del desconocimiento del enmarañado Patrimonio Real para hurtarle también a la Corona castellana su legítima herencia, disminuyendo en suma los bienes raíces que hubieran podido repartirse entre los primeros cristianoviejos.

La reducción de la particularidad capitalina a partir de 1495 (finalización del periodo eximente para los mudéjares, concesión de las primeras franquicias a los cristianos que se avecindaran) coincidió con otra nueva vuelta de tuerca de la presión fiscal sobre la población musulmana. A finales de aquel año, los reyes aceptaron el «ofrecimiento» que un grupo de notables de la comunidad vencida, invocando la tradición nazarí, les hicieron para repartir un servicio extraordinario, cuyo cobro marcaría el inicio de una duradera exigencia que desde entonces mantuvo la discriminación fiscal de los nuevos cristianos. El ecuador de la última década del siglo xv marcó una inflexión indudable en la fugaz historia del mudejarismo granadino, sobre todo porque a partir de entonces comenzó a cambiar la situación de Granada al incrementarse —de manera no cuantificable—el asentamiento de cristianoviejos. ¿Acaso ello no pudo envilecer la coexistencia en el mayor conservatorio musulmán del reino y, por ende, en todo él? Lo que ocurría en Granada, desde luego, no era indiferente al conjunto de los musulmanes del antiguo emirato, como bien pusieron de relieve los acontecimientos a partir de 1500.

La codicia tampoco fue ajena a los repobladores y a los agentes intermedios del Estado castellano, quienes ejercieron una variada gama de presiones materiales y legales sobre los nuevos súbditos «no naturales» de Castilla. Estos se encontraban indefensos tanto por esta última condición, que los excluía del cuerpo político del reino, como por su desconocimiento del sistema judicial cristiano, pues las capitulaciones sólo dejaron en manos de sus jueces la resolución de sus asuntos internos. Aquellos se veían legitimados por la ideología y la propaganda que galvanizaron sus esfuerzos guerreros, cuando no por el recuerdo de la inmediata realidad fronteriza que, sin ninguna duda, contribuyó a profundizar la «mentalidad de hostilidad» (Ron Barkai) entre cristianos y musulmanes. Las imágenes literarias elaboradas en el taller de la corte real y en sus aledaños demonizaban a los musulmanes («secta luciferina», según el sevillano Juan Barba) o simplemente los presentaban como bárbaros, crueles, engañosos, cobardes, fanáticos, banderizos, estúpidos, herejes sin remedio. Andrés Bernáldez, el más populista de los cronistas castellanos, resumió esa batería de calificativos con una frase casi quijotesca: «los moros son voltarios e muy livianos en sus fechos», además de matadores despiadados, agoreros y desprovistos del supremo valor de la hidalguía.

Esas imágenes concordaban con los fundamentos teóricos de la monarquía católica. Basada en la doctrina del «máximo religioso» (Luis Suárez Fernández), de ella resultaban el principio exclusivista de una sola fe y la consideración de la religión como instrumento político, que los escritores políticos del siglo XVI formularían diciendo que, como resumió Friedrich Meinecke, «sin obediencia a las leyes divinas, no hay tampoco obediencia a las leyes humanas». La conversión de los mudéjares pudo quedar aplazada en el momento de las capitulaciones, que ambas partes firmaron de manera insincera y sin creer demasiado en su virtualidad. Los reyes, desde luego, no renunciaron a que sus nuevos súbditos abrazaran la fe cristiana, y en este punto quizás no sea errado pensar que la reina doña Isabel fuese la que apostara con mayor decisión por dicha iniciativa. ¿Acaso los dos principales artífices de la conversión, el jerónimo Hernando de Talavera y el franciscano Francisco Jiménez de Cisneros, no fueron sus confesores? Por lo demás, ambos compartían la misma intolerancia hacia el islam por más que divergieran en los métodos que convenía aplicar para erradicarlo a mayor gloria y triunfo de sus creencias religiosas.

El proceder persuasivo y amable del «Alfaquí Mayor de los cristianos», como los musulmanes granadinos conocieron al tardío restaurador de la supuesta sede episcopal de san Cecilio, no dio todos los frutos que algunos de sus panegiristas le atribuyeron. Las conversiones voluntarias fueron escasas e interesadas, es decir, decididas como un medio de protección y/o de ganancia material. Enrique Pérez Boyero ha cifrado en tres centenas escasas las personas que se convirtieron al cristianismo entre 1482 y 1499; e incluso las ha delimitado socialmente: algunos miembros de la aristocracia nazarí (los Granada Venegas, sobre todo, cuyos descendientes llegaron a ingresar nada menos que en la Orden de Santiago); un puñado de hombres de armas que cambiaron de bando durante la guerra; un número indeterminado de campesinos y artesanos, que pudieron beneficiarse de algunos repartimientos; y otros, en fin, que vieron en la conversión un remedio para salir de la esclavitud por cautiverio.

¿Existió alguna relación entre esa lentitud cristianizadora y las medidas segregacionistas que fray Hernando de Talavera, en su doble condición de arzobispo y comisario regio, impulsó en la ciudad de Granada a partir de 1497? Doble, la segregación fue una consecuencia del incremento de los inmigrantes castellanos que acudieron atraídos por las franquicias fiscales de 1495. Segregación política: reflejo de dicho aumento fue la constitución, en una fecha que no sabemos precisar de este último año, de un Ayuntamiento cristiano, al que, por otra parte, los musulmanes dejaron de asistir, según una fugaz noticia de octubre de 1497, siquiera fuera como oyentes —nunca como participantes—, pues por entonces parecían mantener sus propios órganos de autogobierno. Segregación física: en una fecha asimismo indeterminada de 1498, El Pequeñí, alfaquí mayor de Granada, y tal vez Fernando de Zafra, secretario real, llegaron a un acuerdo que comportaba la salida de la ciudad de los mudéjares forasteros y de los naturales de las alquerías de la Vega, la concentración de los labradores mudéjares naturales de Granada en el barrio del Albaicín sensu stricto, la creación de una «morería apartada» para los mercaderes, tratantes y artesanos en el entorno de la mezquita mayor y la venta a vecinos cristianos de las casas que dejaran libres los que salieran o se trasladaran al Albaicín. Este plan fue completado por otras medidas dictadas a lo largo de aquel mismo año, las cuales, desde la misma lógica segregacionista, perseguían separar a musulmanes y cristianos para evitar «malas vezindades y enojos».

Fue ese ambiente muy alejado de una coexistencia pacífica el que conocieron los reyes cuando, a finales de 1499, volvieron a Granada con la firme decisión de incrementar el ritmo de las conversiones. La chispa saltó cuando Cisneros —«que nunca vio moros, ni los conoció», como afirmó el rey don Fernando desde su proverbial pragmatismo político— encendió la mecha de la conversión forzosa de los elches o tornadizos. Era el triunfo del «máximo religioso», pues su extremismo teórico le hacía pensar que aquellos antiguos cristianos no eran musulmanes sino cristianos de nación y que la capitulación no podía prevalecer sobre el Derecho eclesiástico relativo a los apóstatas. La revuelta del Albaicín fue controlada en tres días por el conde de Tendilla, alcaide de la Alhambra, a quien el rey advirtió que actuara siguiendo «el seso que no la rigor». De modo que, a pesar de que los reyes trataron de demostrar cierta generosidad con el común de los rebeldes y tranquilizaron a los mudéjares del obispado de Málaga prometiéndoles el respeto a las capitulaciones y la imposibilidad de forzar la conversión, la rebelión prendió en Güéjar-Sierra y en la Alpujarra para ganar finalmente todo el reino, hasta que fue sofocada en la primavera de 1501 con la capitulación del último foco de Sierra Bermeja.

A partir de aquí, las decisiones se precipitaron. Una pragmática real de 20 de julio de 1501 prohibió la entrada de musulmanes en el reino de Granada para evitar que los «nuevamente convertidos» fueran contaminados «por la comunicaçión de los dichos moros que de otras partes podrían venir a este dicho reino». Otra de 12 de febrero de 1502 daba tiempo a los mudéjares de la Corona de Castilla para que, hasta finales de abril, los varones mayores de 14 años y las mujeres de 12 se bautizaran o emigraran al Egipto mameluco o a otros países con los que no hubiera conflicto. Se resolvía un problema para crear otro acaso mayor. Los mudéjares dieron paso a los moriscos, quienes en su inmensa mayoría, y a pesar de las apariencias y el fingimiento, no abandonaron sus antiguas creencias religiosas.

Para ampliar:

- Peinado Santaella, Rafael G. (ed.), Historia del Reino de Granada. I: De los orígenes a la época mudéjar (hasta 1502), Universidad de Granada y Fundación El legado andalusí, 2000

- Galán Sánchez, Ángel, Una sociedad en transición: Los granadinos de mudéjares a moriscos, Universidad de Granada, 2010.

- Peinado Santaella, Rafael G., «Como los vencedores disfrutan cuando se reparten el botín». El reino de Granada tras la conquista castellana (1483-1526), Comares, 2011.

Descubre más desde Al-Andalus y la Historia

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.