El antagonismo esencial que pudiera derivarse de la diferencia religiosa, y que las ideologías militantes a uno y otro lado de las fronteras se esforzaron en subrayar, se ve una y otra vez difuminado, hasta desaparecer, por la prevalencia del pragmatismo político y por el interés militar de cada coyuntura concreta.

Francisco García Fitz

Universidad de Extremadura

En el Cantar de mio Cid aparece un personaje musulmán, Avengalvón, que es presentado como alcaide de Molina y que a lo largo de la composición se nos muestra como un amigo fiel de Rodrigo Díaz de Vivar. Esta relación de fidelidad y amistad entre el héroe castellano y el gobernante andalusí se manifiesta explícitamente no sólo en el comportamiento leal, amable y solícito con el que obsequia a la familia y a los vasallos del Cid cuando pasan por las tierras de aquel, sino también en los epítetos muy positivos con los que a lo largo del texto se determina la naturaleza de dicha relación: mio amigo natural, amigo sodes sin falla… En una de las caracterizaciones de Avengalvón, al referirse al camino que han de seguir la mujer y las hijas del Cid en su desplazamiento a Valencia, Rodrigo menciona el paso por Molina y dice de su alcaide que mio amigo es de paz.

Respecto a esta última consideración, los especialistas han señalado que con dicha expresión el poeta alude a la existencia de un pacto o de una alianza política entre el alcaide musulmán de la localidad y el Cid Campeador, al tiempo que Avengalvón representaría un buen ejemplo de convivencia entre los cristianos y musulmanes peninsulares. Más aún, este ejemplo vendría a demostrarle al público del Cantar que había dirigentes políticos musulmanes cuyo cabal comportamiento contrastaba con el indigno, desleal y traidor de algunos nobles cristianos, como era el caso de los infantes de Carrión.

La figura de un dirigente musulmán que mantiene una alianza o un pacto político y militar con Rodrigo Díaz no es algo que sorprenda a nadie que tenga un cierto conocimiento de la biografía cidiana: bien conocidas son, por ejemplo, las estrechas relaciones que el Cid mantuvo con los reyes taifa de Zaragoza durante su destierro de Castilla entre 1081 y 1086. Como jefe guerrero cuyos servicios habían sido contratados por los dirigentes andalusíes, Rodrigo tuvo que enfrentarse con diversos poderes, tanto musulmanes como cristianos, que competían por el control de la zona: estando al servicio de Yūsuf al-Mu’tamin de Zaragoza, en 1082 derrotó en Almenar al rey taifa de Lérida, al-Munḏir, y a su aliado, el conde de Barcelona, cuando pretendían conquistar aquel castillo. Dos años más tarde, volvería a alcanzar otra victoria campal en Morella, una vez más defendiendo los intereses del gobernante zaragozano, al-Mu’tamin, frente a su rival ilerdense y a su nuevo socio, el rey de Aragón Sancho Ramírez. Por otra parte, entre 1086 y 1088 el Cid, ahora en nombre de Alfonso VI de Castilla, se dedicó a proteger militarmente al rey taifa de Valencia, al-Qādir, lo que le llevaría a chocar tanto con el taifa de Lérida como con el de Zaragoza, apoyado éste por el conde de Barcelona.

En realidad, un repaso de la historia de las relaciones políticas y militares entre poderes cristianos y musulmanes durante la Edad Media ibérica pone de manifiesto que este tipo de alianzas entre fuerzas que se identifican a sí mismas y a los demás con etiquetas de carácter confesional —cristianos y musulmanes— en absoluto suponen una excepción. El antagonismo esencial que pudiera derivarse de la diferencia religiosa, y que las ideologías militantes a uno y otro lado de las fronteras se esforzaron en subrayar —nos referimos a todas aquellas ideas relacionadas con las nociones de guerra santa, guerra justa, irredentismo reconquistador, cruzada o ŷihād—, se ve una y otra vez difuminado, hasta desaparecer, por la prevalencia del pragmatismo político y por el interés militar de cada coyuntura concreta.

Llama la atención —sobre todo si se tiene en cuenta la omnipresencia de los discursos ideológicos antes mencionados— que en todas las etapas históricas por las que transcurrieron aquellas relaciones —desde la época del emirato y del califato omeya hasta los últimos tiempos del sultanato nazarí de Granada—, sea posible identificar juegos de alianzas interconfesionales en los que poderes musulmanes aparecen como socios políticos y militares de dirigentes cristianos —o viceversa— y que en no pocas ocasiones el objetivo de dichas alianzas sea la confrontación con otros adversarios de la misma religión.

Dado el peso que en tales casos tiene la coyuntura específica o las circunstancias particulares que los propiciaron, resulta muy difícil establecer un modelo de explicación único para todos los ejemplos conocidos. Estos responden, más bien, a un abanico de motivaciones, no siempre claras ni explícitas: en ocasiones, resulta evidente que el apoyo militar prestado por un monarca cristiano a otro poder islámico —o al contrario— responde al interés por obtener un beneficio económico —muchas veces a través de la exigencia de tributos o parias que compensen al apoyo bélico o político prestado— o por defender una esfera de influencia o de futura expansión que considera propia frente a otro competidor cristiano o musulmán. Otras veces, la intención no es sino la de sostener a un poder —islámico o cristiano, según el caso— frente a otro de la misma confesión para, a medio o largo plazo, debilitarlos a todos de cara a su neutralización como rivales o incluso a una próxima anexión. En determinados momentos se llegaron a formular modelos de integración política en un reino o estado de poderes y comunidades de distinta religión, aunque siempre bajo el signo de la subordinación, ya fuera vasallática o de otro tipo, de una de ellas. En otros, únicamente resulta posible vislumbrar la defensa de intereses comunes frente a terceros. En este marco general, la incidencia de los posibles lazos de amistad personal, de lealtad o de afecto entre los dirigentes de uno y otro signo siempre son difíciles de calibrar. Como quiera que fuese, lo cierto es que la confesionalidad del poder no siempre representa un obstáculo para la ejecución o puesta en práctica de dicho poder ni para la defensa de sus intereses políticos, militares, territoriales o estratégicos.

No es posible en una aportación limitada en espacio y con carácter divulgador como ésta realizar un recuento pormenorizado de todos los casos documentados ni entrar en el análisis en profundidad de cada uno de ellos, por lo que nos limitaremos a esbozar algunos que, creemos, son suficientemente significativos y representan modalidades de relación diversas, respetando la secuencia diacrónica y procurando que todas las grandes fases históricas de las relaciones entre al-Andalus y sus vecinos del norte encuentren cabida.

Por mucho que las narraciones cronísticas subrayen el carácter confesional de las partes enfrentadas —musulmanes versus cristianos—, lo cierto es que desde el primer momento de la presencia islámica en la Península Ibérica los dirigentes musulmanes recibieron el apoyo de determinadas fuerzas consignadas como cristianas. Recuérdese, por ejemplo, que los gobernantes beréberes y árabes que protagonizaron la conquista de al-Andalus a partir del 711 tuvieron el concurso de nobles visigodos —y, por tanto, cristianos— desafectos con su monarquía: aunque los relatos sean tardíos y las versiones presenten diferencias notables, las alusiones a la traición del conde don Julián o a la de los hijos de Witiza remiten a unas alianzas, proyectadas para acabar con el rey Rodrigo, entre las fuerzas musulmanas conquistadoras y una parte de la nobleza visigoda, sin las cuales previsiblemente el ejercicio efectivo del poder y la ocupación del territorio por parte de los primeros o no hubiera sido posible o hubiera sido mucho más difícil y costoso.

Ni siquiera en los momentos en los que el poder político musulmán desarrolló una intensa campaña de propaganda para legitimar su ejercicio, basada en la explotación sistemática de la idea de ŷihād, la alianza con los cristianos del norte se desestimó cuando se consideró conveniente en términos militares o políticos: recuérdese, por ejemplo, que una de las expediciones bélicas de Almanzor más ideologizadas y con mayor eco propagandístico, la que en 997 culminó con la destrucción de la iglesia de Santiago de Compostela, contó con el concurso de varios condes cristianos que se pusieron al servicio del ḥāŷib cordobés. Se trata de una confluencia de intereses que en absoluto resulta extraña en este contexto: década y media antes de los acontecimientos de Santiago, Vermudo II de León había accedido al poder tras una rebelión contra Ramiro III cuyo éxito dependió, en buena medida, del apoyo que le prestó Almanzor, quien en contrapartida no solo recibió tributos, sino que colocó guarniciones musulmanas en determinados castillos leoneses para reforzar la posición de Vermudo II frente a sus rivales internos.

Sin duda, la fragmentación política de al-Andalus tras la desintegración del califato de Córdoba y los enfrentamientos entre los reinos de taifa que surgieron entonces —a partir de la cuarta década del siglo XI y durante toda esta centuria— fue un caldo de cultivo especialmente propicio para la proliferación de alianzas interconfesionales: para hacer frente tanto a la competencia con otros reinos de taifa como a la creciente presión militar de los núcleos cristianos del norte, los distintos reyes musulmanes no dudaron en establecer alianzas y buscar el apoyo militar de algunos de estos últimos a cambio de la entrega de importantes cantidades de dinero, bien fuera en concepto de pago por servicios militares, bien en forma de tributos con mayor grado de institucionalización y permanencia —las parias—: por ejemplo, en 1043 la rivalidad fronteriza entre la taifa de Zaragoza y la de Toledo supuso la implicación militar del monarca castellano a favor de la primera y del pamplonés en apoyo de la segunda; una década más tarde, la taifa de Lérida contaría con el concurso bélico de los condes catalanes frente al expansionismo de la zaragozana, al tiempo que ésta recurría a la alianza con Pamplona para frenar la presión aragonesa en sus fronteras y para anexionarse Lérida. Y en torno a 1059 sería el monarca castellano, Fernando I, quien sustituiría al pamplonés en la alianza con Zaragoza, un pacto que lógicamente suponía la activa participación militar de los castellanos en defensa de sus socios andalusíes frente a otros agresores cristianos. Así ocurrió ante las murallas de Graus, donde en 1063 perdió la vida el monarca aragonés —Ramiro I— cuando intentaba arrebatarle la plaza al taifa zaragozano, que en esta ocasión dispuso de contingentes castellanos al mando del infante Sancho —el futuro rey Sancho II—. Los ejemplos podrían multiplicarse, así que baste recordar que en 1074 Alfonso VI de Castilla consiguió imponer parias al rey zirí de Granada gracias a la colaboración bélica de la taifa sevillana, o que en 1080 al-Qādir de Toledo fue repuesto en su trono por Alfonso VI de Castilla después de que fuera expulsado del mismo por el monarca aftasí de Badajoz y que, además, aquel pudo mantenerse durante un tiempo en el poder frente al descontento interno gracias igualmente al apoyo militar castellano.

La irrupción de los almorávides en el escenario político peninsular y la consiguiente reunificación de al-Andalus, a finales del siglo XI, vino a acabar con este estado de cosas, pero la decadencia del poder norteafricano y la agudización de las diferencias entre la población musulmana peninsular y los gobernantes bereberes, ya en la tercera década del siglo XII, facilitó que algunos de los dirigentes andalusíes que lideraron la lucha contra los dominadores almorávides, en particular Zafadola, recurriesen a la alianza política y militar con el monarca castellano-leonés —Alfonso VII— para terminar con la presencia bereber en al-Andalus.

La intensidad del discurso ideológico de las crónicas contemporáneas emanadas de la corte de Alfonso VII, fuertemente teñidas de la noción de guerra santa contra el Islam y de cruzadismo, no sólo no fue óbice para que en su práctica bélica apoyase decididamente las pretensiones de Zafadola de destruir el poder almorávide y de convertirse en el rey de un al-Andalus unificado, sino que tampoco dudó en aceptar a este como vasallo suyo, al mismo nivel que otros nobles castellano-leoneses, confiriéndole de esta forma un estatus político que tenía vocación de permanencia.

Esta falta de congruencia entre el plano ideológico y el pragmatismo político, que ya habíamos visto en tiempos de Almanzor y que ahora vemos al otro lado de la frontera, en la corte de Alfonso VII, se repetirá en no pocas ocasiones: a pesar de la potencia del argumentario yihadista empleado por el movimiento almohade, llegado el momento los dirigentes norteafricanos se aliaron con Fernando II de León para afianzar su dominio sobre el territorio de la actual Extremadura y el Alentejo portugués, y desde luego al monarca leonés no le tembló el pulso para emprender en 1169 una operación militar en favor de los almohades contra Gerardo Sempavor y Alfonso I de Portugal cuando estos intentaron desalojarlos de Badajoz. En este caso, los proyectos estratégicos leoneses, que pasaban por asegurar su futura expansión territorial hacia el sur e impedir la interferencia portuguesa en aquella zona, primaron sobre el hecho de que, a corto plazo, contribuían a consolidar la presencia almohade y a debilitar a sus correligionarios.

La crisis del imperio almohade, claramente visible a partir de 1224, y la nueva división política de al-Andalus, en lo que ha venido en denominarse como “las terceras taifas”, de nuevo propició que los poderes cristianos del norte explotasen las diferencias entre los musulmanes norteafricanos y los andalusíes, así como los enfrentamientos internos de estos últimos, fomentando estas querellas, exigiéndoles grandes sumas de dinero a cambio de paz o de apoyo militar y, desde luego, aprovechándose de la debilidad de todos para ampliar sus conquistas. La figura de Fernando III de Castilla-León, cuya imagen de “rey cruzado” y de santidad se sustentaría, entre otras bases, sobre su actividad armada contra el Islam, es paradigmática: el relato ideologizado y sacralizador de sus acciones bélicas contra los musulmanes no es incompatible con el hecho de que apoyase política y militarmente a un califa almohade y a determinados dirigentes andalusíes, a uno de los cuales, el primer sultán nazarí, acabaría aceptando como vasallo suyo, otorgando así, en la práctica, carta de naturaleza y solidez al reino de Granada.

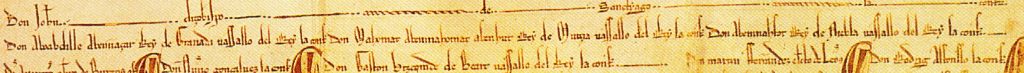

En fin, los dos últimos siglos del medievo hispano, cuando el único estado islámico en la Península era el sultanato nazarí, tampoco fueron ajenos a estas alianzas interconfesionales: recuérdese, por ejemplo, que los tres reyes de taifa más importantes de mediados del siglo XIII —Ibn Maḥfūẓ de Niebla, Muḥammad I de Granada e Ibn Hūd de Murcia— fueron vasallos de Alfonso X y, como tales suscribieron sus diplomas, con todo lo que ello implicaba de sumisión, pero también de reconocimiento político. O que a partir de 1282 este mismo monarca castellano-leonés contó con el sustento militar del emir meriní durante la guerra civil que le enfrentó a su hijo, el futuro Sancho IV, quien a su vez se alió con el rey de Granada para hacer frente a su padre. Y no deja de ser significativo que el último ataque que Córdoba sufrió a manos musulmanas, el asedio de 1368, tuviese lugar en el marco de la guerra civil castellana, de forma que cuando las tropas nazaríes de Muḥammad V cercaban a esta ciudad, en realidad luchaban a favor de un rey cristiano, Pedro I, y en contra de un aspirante al trono de Castilla-León, Enrique II. Se entiende, pues, que al apoyar los Reyes Católicos las pretensiones de Boabdil al trono de la Alhambra, no hacían sino continuar con una tradición política bien aquilatada.

A la vista de este somero repaso de circunstancias concretas, no parece que la confesionalidad del poder político llegara a representar una barrera infranqueable para el establecimiento de alianzas políticas y militares. Desde luego, esto no quiere decir que cuando los historiadores planteamos los conflictos entre los núcleos políticos del norte peninsular y al-Andalus en términos de “cristianos contra musulmanes”, estemos “inventando” una realidad, puesto que en tales términos fueron presentados por los contemporáneos. Y, por otra parte, es evidente que los proyectos políticos implícita o explícitamente recogidos en los relatos ideológicos de carácter cruzadista, reconquistador o yihadista, proyectos que pasaban en unos casos por el desmantelamiento de los poderes musulmanes en la Península y en otro por la defensa del Islam andalusí, dieron sentido último a sus respectivas actuaciones políticas y militares. Lo que se quiere decir es que las justificaciones religiosas o jurídicas sobre las que estas se sustentaron fueron muchas veces matizadas o contradichas por el pragmatismo político y que tales circunstancias deben tenerse en cuenta si no se quiere ofrecer una visión simplista y distorsionada de aquella colisión.

Para ampliar:

- García Fitz, F. (2002): Relaciones políticas y guerra. La experiencia castellano-leonesa frente al Islam. Siglos XI-XIII, Universidad de Sevilla, Sevilla.

- Ladero Quesada, M. Á. (2002): Las guerras de Granada en el siglo XV, Ariel, Barcelona.

- Manzano Moreno, E. (2006): Conquistadores, emires y califas. Los omeyas y la formación de al-Andalus, Crítica, Barcelona.